Découvrez des lieux emblématiques de la ville de Troyes en suivant les pas de Rachi…

- De Quartier Saint-Frobert à la rue de la Synagogue

- 2 heures

- 2 kilomètres

- ©Delphine Yagüe – Manon Nicolas/Ville de Troyes

Qui est Rachi ?

Rachi est un érudit juif du XIe siècle, considéré comme l’un des plus grands commentateurs des textes sacrés du judaïsme que sont notamment la Bible et le Talmud. Son nom est en réalité l’acronyme de Rabbi Chlomo ben Isaac (Rabbin Salomon fils d’Isaac).

Rachi naît à Troyes en 1040 et y passe sa jeunesse, avant de se rendre en Rhénanie, pour étudier dans les écoles juives de Mayence, puis de Worms, auprès des meilleurs maîtres de sa génération.

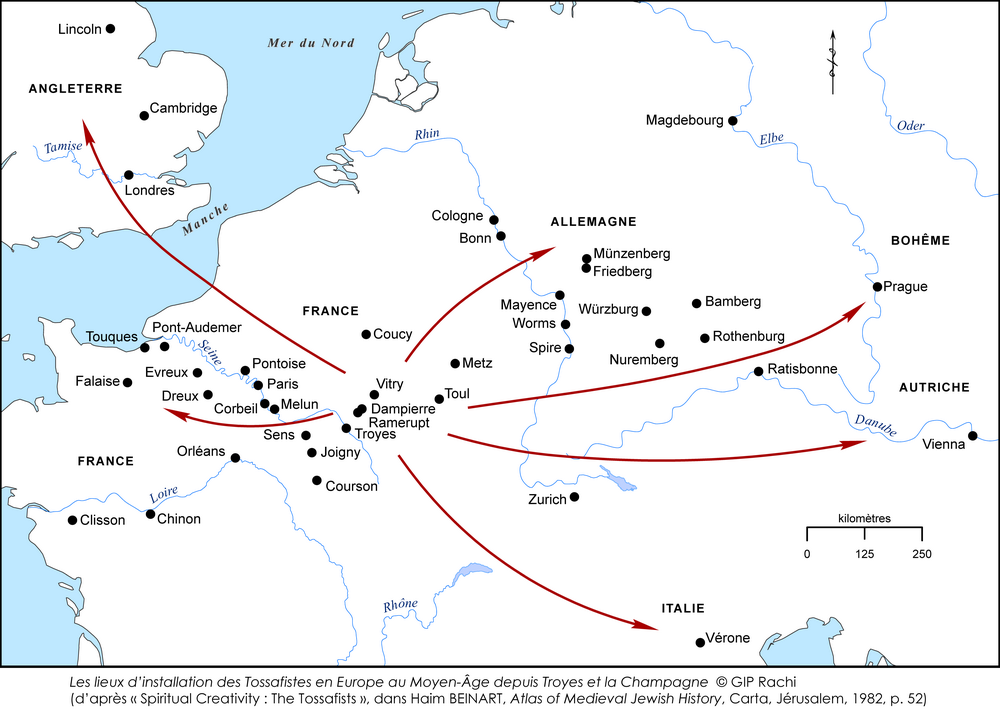

De retour à Troyes après de longues années d’étude, il fonde sa propre école qui accueillera près d’une vingtaine de disciples venus d’Europe, principalement de France méridionale et d’outre-Rhin.

Rachi acquiert une renommée immédiate à l’échelle européenne en raison de l’originalité de la méthode d’exégèse qu’il développe. Cette interprétation approfondie et critique très moderne de la Bible et du Talmud est principalement basée sur une approche littérale des textes. Elle facilite l’accès de tous aux textes de la tradition juive.

Rachi a trois filles, Myriam, Yocheved et Rachel. Au siècle suivant, ses gendres, petits-fils et arrière-petits-fils pérennisent son œuvre et la complètent, en rédigeant ce que l’on a appelé Tossafot (« additions ») et en fondant la fameuse école des Tossafistes.

Les premiers tossafistes ont œuvré dans les villages de Ramerupt et Dampierre au nord de Troyes.

Leur travail s’est poursuivi sur plusieurs générations, en France et en Allemagne, jusqu’à la fin du XIIIe siècle. On estime qu’il y a eu plus d’une centaine de Tossafistes rompus à la méthode de Rachi.

Son œuvre et les valeurs qu’il incarne se sont diffusées dans toute l’Europe dès le XIIe siècle par l’intermédiaire de ses nombreux disciples.

Ses commentaires sont reconnus pour leurs qualités pédagogiques, aussi bien dans les communautés juives que chrétiennes : Rachi a notamment inspiré l’Ecole de Saint-Victor, Nicolas de Lyre et, dans une certaine mesure, Martin Luther.

Son œuvre témoigne également de la vie médiévale locale dont il décrit les mœurs, les coutumes, les savoir-faire et techniques, en usant de milliers de mots champenois.

C’est dans ses commentaires que figure souvent la première occurrence de mots français, comme l’attestent nos dictionnaires.

Rachi est considéré comme le Sage de sa génération.

Il meurt à Troyes le 13 juillet 1105, à l’âge de soixante-cinq ans.

Son lieu de sépulture n’a jamais été identifié puisqu’il se trouvait dans le cimetière juif médiéval de Troyes, situé entre l’actuel Théâtre de Champagne et la Médiathèque Jacques-Chirac, qui fut détruit au XVIe siècle.

Prenez la direction du quartier Saint-Frobert en empruntant la rue Georges-Clémenceau.

Quartier Saint-Frobert

L’actuel quartier Saint-Frobert constitue l’ancien quartier juif de Troyes, du temps de Rachi.

Il regroupe les rues Hennequin, Saint-Frobert, du Paon, des Cordeliers, Audiffred et Boucherat.

Dirigez-vous vers la rue du Paon.

Angle rue du Paon / rue de la Cité

Vous voici à l’angle des rues du Paon et de la Cité.

Au Moyen-Âge, le quartier porte le nom de « Broce-aux-Juifs », « broce » signifiant « forêt », un mot champenois que l’on retrouve dans les commentaires de Rachi.

Au XIe siècle, une dizaine de familles juives y réside, dont celle de Rachi.

Installée au cœur de la première enceinte fortifiée de la ville, à proximité de la Porte de la Girouarde et non loin du château des comtes de Champagne, cette petite communauté bénéficie de conditions de vie relativement stables.

Entre le XIe et le XIIIe siècle, les relations entre juifs et chrétiens témoignent d’une coexistence active. Habitant le même quartier, ils pratiquent les mêmes métiers, parlent la même langue et portent les mêmes vêtements. Les conditions changent sous le règne de Louis IX et de son gendre, le comte de Champagne Thibaud V. Les droits des juifs sont drastiquement limités, et, en 1269, des signes distinctifs leur sont imposés, comme la rouelle – un rond d’étoffe jaune ou orangée cousu sur les vêtements.

Rachi aurait résidé dans l’actuelle rue du Paon.

À ce jour, aucun vestige matériel ne subsiste de la présence de cette communauté médiévale, bien qu’elle soit attestée par les sources écrites, à maintes reprises.

Aux XIe et XIIe siècles, la majorité des juifs champenois travaille la terre. Ainsi, Rachi possède certainement des vignes. Ses petits-fils, Samuel et Jacob, habitants de Ramerupt, sont éleveurs, vignerons ou marchands de vin, parallèlement à leur activité juridique ou exégétique.

Ce n’est qu’au XIIIe siècle que le roi Louis IX interdit aux juifs de posséder des terres.

Prenez la direction de la rue Saint-Frobert en empruntant la rue de la Cité.

Rue Saint-Frobert

La rue Saint-Frobert, qui donne aujourd’hui son nom au quartier, tire son appellation d’une église du XVIe siècle, détruite par un incendie en 1830 et remplacée par un immeuble. Elle aurait été construite sur le site d’une ancienne synagogue.

Une synagogue n’est pas un bâtiment sacré. Seul le rouleau de la Torah (le texte du Pentateuque écrit sur un parchemin, nécessaire au culte) qui s’y trouve est sacré. À l’époque de Rachi, la petite communauté ne dispose pas forcément des ressources nécessaires ni du besoin suffisant pour bâtir une synagogue ; le culte se tenait peut-être au domicile des érudits de la ville.

Poursuivez dans les rues Saint-Frobert et Vieille Rome, en direction de la place de la Tour.

Place de la Tour

Vous êtes arrivés place de la Tour, où se dressait autrefois le château des Comtes de Champagne.

Le château des comtes de Champagne se situait à la lisière des murailles nord-ouest de la ville du XIe siècle. Il dominait une ville bien plus réduite qu’aujourd’hui, bordée de remparts allant du quai Dampierre à la rue des Trois Godets.

Le rondeau, ou donjon du château, tour fortifiée aujourd’hui disparue, a donné son nom à la place sur laquelle vous vous trouvez.

C’est dans cet espace protégé, entre le château et la première cathédrale, que s’établit alors la communauté juive médiévale de la ville.

Elle se développe grâce à la protection que lui accordent les comtes de Champagne du XIe au XIIIe siècles, entre les règnes de Thibaud II, Henri Ier le Libéral et Thibaud IV.

Les comtes de Champagne apprécient les arts, la littérature et échangent avec les juifs à propos des textes sacrés.

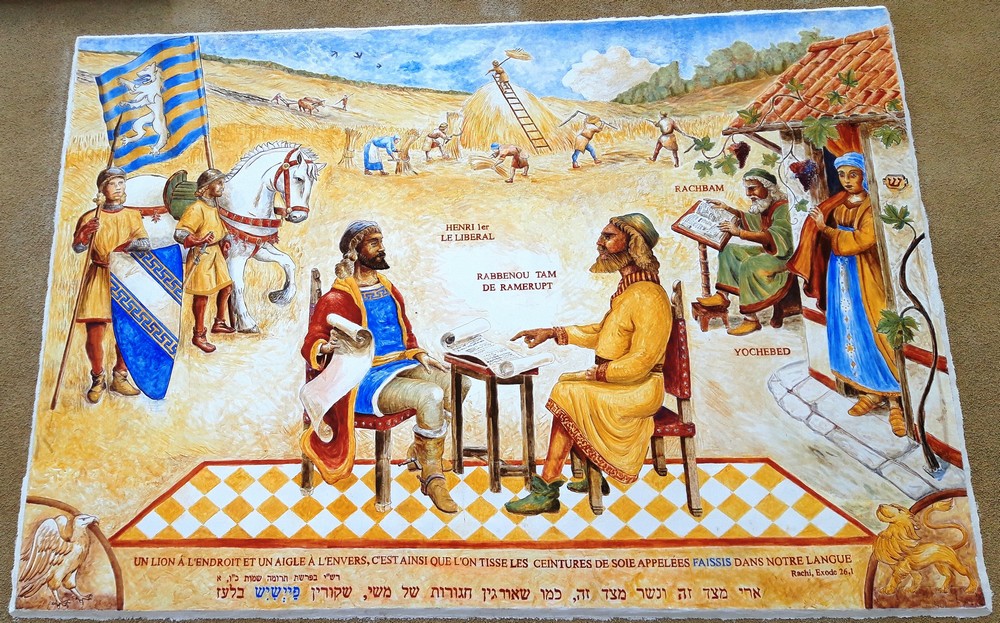

Le petit-fils de Rachi, Jacob, plus connu sous le nom de Rabbenou Tam, semble avoir entretenu des relations de proximité avec Henri Ier le Libéral – un lien commémoré par la fresque de Ramerupt.

Une fresque réalisée en 2023 à Ramerupt en témoigne.

Rejoignez le Mémorial Rachi par la rue des Cordeliers. Traversez pour vous rendre sur le parvis du Théâtre de Champagne

Sphère Rachi

Le Mémorial se trouve face au Théâtre de Champagne. Placez -vous devant la sculpture de façon à faire face au théâtre.

Le cimetière juif médiéval de la ville, aujourd’hui disparu, se trouvait à l’entrée du quartier de Preize à l’extérieur des remparts, entre l’actuelle rue de Preize et la Médiathèque Jacques-Chirac.

Il jouxtait un cimetière chrétien.

Pour rappeler ce lieu, la « Sphère Rachi » fut inaugurée à l’occasion de l’ouverture de l’Institut universitaire et culturel européen Rachi en 1990, en présence d’Elie Wiesel, prix Nobel de la Paix.

Ce monument se situe devant le Théâtre de Champagne.

Réalisée par le sculpteur Raymond Moretti (1931-2005), cette grande sphère en acier carbone, de 2,20m de diamètre sur 2,80m de hauteur, repose sur un socle en granit de forme hexagonale.

Sur ce socle représentant la France est gravé un schéma de sefirot, les dix degrés du monde divin dans la mystique juive.

Bicolore, la sculpture reprend la symbolique des contraires et présente, en découpe en creux à l’intérieur de la sphère, l’acronyme de Rachi en hébreu, à lire de bas en haut.

À l’origine, un faisceau lumineux pointait vers le ciel, symbole de l’infini. Il été supprimé quelques mois après l’inauguration pour ne pas gêner le trafic aérien.

Remontez le boulevard Gambetta jusqu’à l’allée menant à la Médiathèque Jacques-Chirac.

Esplanade de la Médiathèque Jacques-Chirac

Au XVIe siècle, plus aucun juif n’habite en Champagne, en raison d’une première expulsion ordonnée par le roi Philippe le Bel en 1306, puis de celle définitive par le roi Charles VI en 1394.

Aussi, pour agrandir la ville au-delà des remparts, le cimetière chrétien fut déplacé et le cimetière juif détruit.

Plusieurs manuscrits indiquent que Rachi est mort le 13 juillet 1105 à Troyes.

À la construction de la médiathèque en 2002, les fouilles préventives n’ont pas permis de retrouver trace de sa tombe ni d’autres tombes juives.

En 2021, pourtant, des fouilles élargies réalisées dans le quartier ont permis de découvrir une trentaine de sépultures, à l’emplacement du cimetière juif médiéval.

Depuis 2005, en mémoire de Rachi et des Tossafistes, l’esplanade située devant la médiathèque porte le nom de « Salomon de Troyes, dit Rachi ».

La Médiathèque Jacques-Chirac possède un fonds ancien inscrit depuis 2009 au registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO, qui provient en grande majorité de la bibliothèque de l’Abbaye de Clairvaux, fermée à la Révolution.

Saint Bernard, premier abbé et fondateur de Clairvaux au XIIe siècle, est à l’origine de cette bibliothèque.

Rapprocher Rachi et Saint Bernard sur ce lieu est un symbole de cette Renaissance du XIIe siècle, qui s’illustre notamment par ces deux figures intellectuelles et spirituelles majeures de la Champagne médiévale.

Dirigez-vous vers la rue Brunneval en traversant le boulevard Gambetta et en empruntant la rue Jules-Lebocey. A gauche, prenez la rue de la Madeleine dans son entièreté. Remontez ensuite vers la rue Charbonnet, puis la rue du Palais de Justice. La première intersection à gauche marque le début de la rue Brunneval.

Rue Brunneval

Les synagogues, quartiers et cimetières juifs du Moyen-Âge de Champagne n’ont pas survécu aux aléas du temps.

Les juifs de la région ont été expulsés comme tous ceux du Royaume de France en 1394 pour une période de quatre siècles.

Une nouvelle communauté juive s’est installée à Troyes vraisemblablement à la fin du XVIIIe siècle mais on ne connaît pas l’emplacement de la synagogue construite à l’époque moderne.

Celle du XXe siècle était située rue Charles-Gros, près de la Préfecture, mais a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.

Depuis 1960, un immeuble du XVIIe siècle, situé rue Brunneval et comprenant 2000m² de bâtiments, fait office de synagogue. Il a été restauré en 2016.

Aujourd’hui, après une activité soutenue jusqu’aux années 1990, une petite communauté continue à s’y réunir chaque samedi, le Chabbat, sous un magnifique dais de verre et de dentelle métallique, couvrant la salle de prière.

Depuis 2017, parallèlement au culte, le site abrite aussi la « Maison Rachi », une exposition permanente visant à faire découvrir Rachi, son histoire et son œuvre, grâce à une scénographie immersive.

En face, l’Institut universitaire et culturel européen Rachi a ouvert ses portes en 1989.

Ce centre universitaire d’études et de recherches hébraïques est ouvert à tous. Il est consacré aux études juives et sémitiques et à la recherche sur les monothéismes.

Les cours, soirées-débats, conférences, dispensés toutes l’année, apportent des pistes de réflexion sur le dialogue interculturel.

Une exposition intitulée « Rachi et les juifs de Troyes au Moyen-Âge », conçue par la Médiathèque Jacques-Chirac, ainsi qu’une bibliothèque, vous y accueillent gratuitement.

Dans la salle de conférence du rez-de-chaussée, vous découvrirez une sculpture réalisée par Raymond Moretti, intitulée « Yonah » (« Colombe » en hébreu) et réalisée à base de lettres de l’alphabet hébraïque. Elle illustre l’espérance de paix et de spiritualité.

Rendez-vous vers la rue de la Synagogue, en parcourant la rue Brunneval dans son entièreté. Empruntez ensuite la rue Juvénal des Ursins, et poursuivez sur le début de la rue Turenne. Sur votre droite se trouve la rue de la Synagogue.

Rue de la Synagogue

La rue de la Synagogue longe le côté nord de l’église Saint-Pantaléon.

Elle fait partie des toponymes de France rappelant des sites ou des personnages liés à l’histoire de la communauté juive.

Ce nom n’a pas pu livrer ses secrets malgré de nombreuses années de recherches historiques et archivistiques.

Il est pourtant probable que cet emplacement a vu naître un second quartier juif à partir du XIIe ou XIIIe siècle, au moment où la ville a accueilli les réputées foires de Champagne qui drainent une population importante et font de Troyes un carrefour économique majeur du Moyen-Âge sous l’impulsion des comtes.

La partie ouest de la ville du XIIIe siècle, coupée en deux par le canal actuel, est la ville commerçante par excellence et reçoit à l’époque, marchands et biens, stockés dans les caves voûtées à un, deux ou trois niveaux, encore visibles aujourd’hui dans certaines maisons.